知识点数量3(个)

(1)视觉指导行为理论对错觉形成的解释

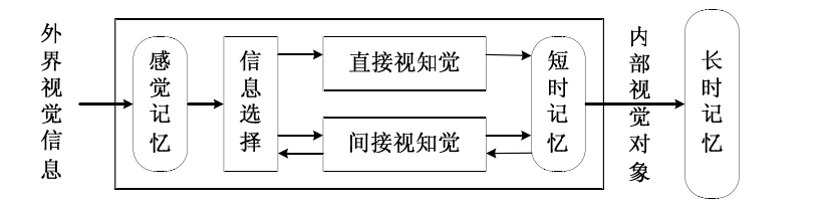

在三维环境中,对于个体来说,与环境的相互依存有着极其重要的意义,观察者在视觉上感觉自身或外物迫近时,通常会引起个体对其作出反应,例如洞穴人避免捕食者的捕猎,或者奔跑躲避碰撞。这种能力在个体生物演化中具有很强的选择压力,完全进化出视觉指导行为的个体倾向更加适应环境。一般认为这个行为的序列可以长时间保持在长时记忆中并在漫长进化中遗传给下一代。如下图。

视觉指导行为的行为序列

(2)Tau线索理论

Ramachand(1992)提出一些可利用性的知觉适应理论(utilitarian theory of perception),认为生物个体的视觉可以具有高度适应性和变化性,并可以被个体利用,采用多种策略完成既定的任务。与事件发生的速度相比,人类的行动速度比较迟缓——尤其当我们决定该如何反应时,物体已经移动到新的位置了。我们在实际生活中要利用时间的线索来协调自己的慢动作,个体用来估计相撞时间(Time of collision,TTC)的线索可以有很多,但以往实验中均没有很好排除其他的估计相撞时间的线索,也即是 Tau 线索总是和其余距离信息,速度信息等共存在一起,导致几个线索的无法分离。故而他认为,运动的任务性质决定了三种Tau线索的存在,Tau的独立存在,Tau和其他线索共在,其他线索排除Tau而独立指导行为。Tau理论可以表述如下:

①用于准确性要求较高的时间知觉任务(快速进场或拦截行为)的TTC信息是Tau- margin的知觉估计,其他类型线索可以不进行估计。这类任务的特点是,知觉速度要求尽快,比如知觉物体的(启动时间不算在内)时间应短于1秒,要求快速做出反应。

②执行TTC的任务不使用Tau -margin信息或利用其他信息,包括以下几种类型:Tau margin不能提供准确的TTC估计;时间上的限制,并不必要地使用TTC信息或时间的限制严格;三是要使用更长的时距拦截任务(超过500毫秒),运动的认知成分是不需要参与联接。

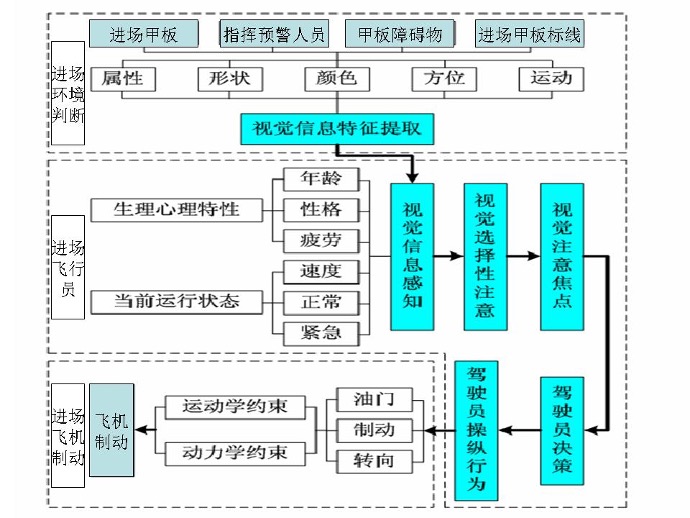

Lee等人(2000)为了进一步使Tau理论得到发展,普及了Tau的理论,来解释所有的封闭的运动行为。同样的在单一视觉量不变假设中,同样也存在非特定变量的问题假设,也就是说有问题的特异性和非特异性两个方面。现有的视觉引导行为的研究框架,假设了行为的成功归因于单一的视觉变量在各种条件下的使用。虽然这种假设在视觉引导行为中无需更多自变量控制上的努力,但是,控制行驶方向,制动,相撞,飞行员进场和其他闭环回路的行为是不可能不考虑到非特定变量的作用。以飞行员进场为例,如图2-3,其任务中对于环境的判定,行为的控制,甚至注意资源的参与和分配都有非特定的变量的作用。

飞行员进场的行为模型序列

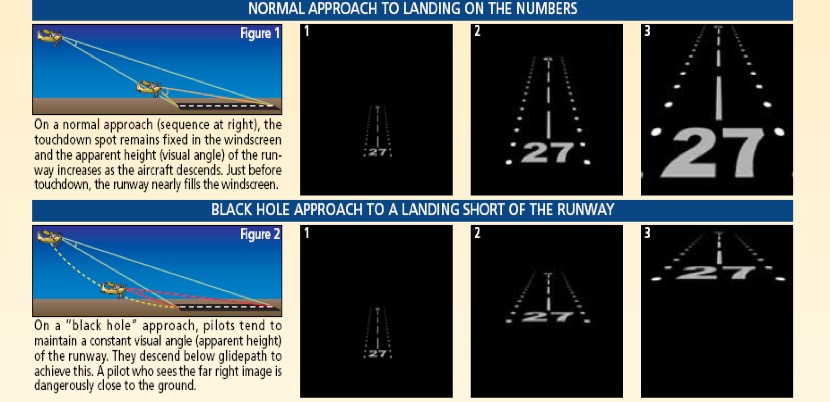

Jacobs等人(2001)发现,在一些受试者判断的相对质量和峰值时往往依赖于特定的视觉变量另一些则依靠非特定的变量,这取决与他们是场独立性还是场依存性;会产生练习效应,练习可以帮助个体使用的高级特定的变量,Smith等(2001)发现,经过一些练习的个体开始更多地使用Tau变量来完成的类似TCC任务,注意资源的分配和成功失败的奖惩都部分影响或决定被试是否采用Tau变量。比如在飞机进场的研究中,特定的视觉变量Tau在TTC任务中有着一定的受限范围,比如有时,被试会利用非特定视觉变量,如利用视觉膨胀率、物体大小而不是用Tau,但这样常见于慢速或熟悉进场(Michaels & Vries 1998,Jacobs 2001);用什么视觉变量存在个体差异,并且练习和经验可以帮助利用高级的、特定变量,较好的整合视觉变量还需要依赖其它一些因素,如条件范围,视觉条件,成功的评判标准等。再如飞行员进场,稍有不慎就会有机毁人亡的事故,在非仪表的进场中会使用Tau,而不是低级的知觉线索(Michaels & Vries,2004)。这种时间与空间线索的不匹配会在飞行员进场时一定程度上造成黑洞错觉。

(3)进场错觉的实验原理

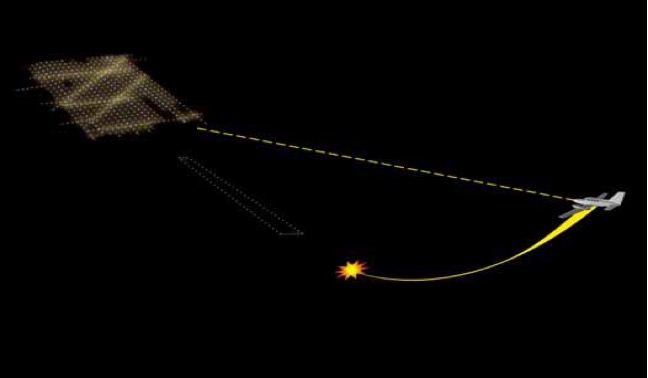

进场错觉是一种特殊的视觉空间定向障碍,当发现缺乏视觉线索导致没有陆地机会时,称为无特征地形错觉(FTI)。具体而言,无特征地形包括水面、雪域、暗空间和一些类似的空间。在着陆的情况下,飞行高度驾驶员认为总是高于实际情况。如果飞行员没有意识到他的错觉,他降落的飞行高度将低于理想的滑翔路径,结果是控制飞行进入地形(CFIT)。令我们担心的是飞行员们总是对自己的视觉判断力很有信心。

发生错觉的飞行轨迹

正常轨迹和错觉发生的飞行轨迹

对于进场灯光系统的知觉,本质上说其实是飞行员对于时间线索的把握,由于目视进场无法很好地把握空间知觉线索,而不得不依赖于时间线索,即任务操作序列,即看到什么样的灯光,来决定何时进行下滑角的调整。实验一将通过情境模拟实验考查飞行错觉的影响因素,结果预计发现归类于时间任务序列的灯光进场辅助系统,会影响到进场的黑洞错觉率的发生,而且进场灯光易于知觉,能较早并且流程完整的提供知觉线索的系统,比如综合灯光系统可以减少错觉量。

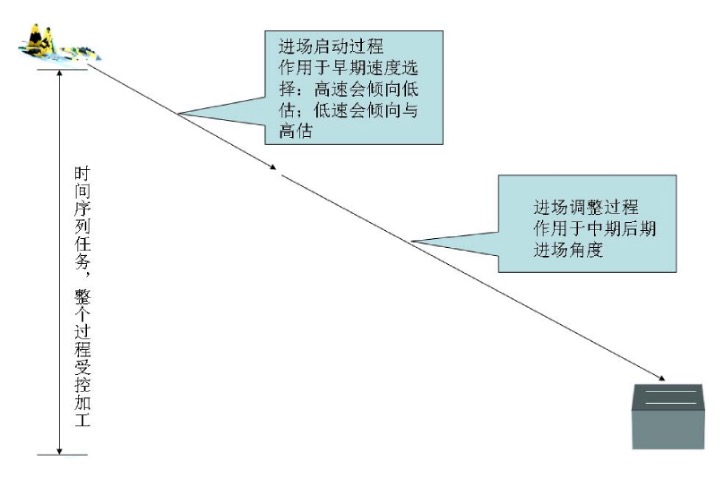

据此提出一个进场过程中时间线索的假设机制和模型。

时间线索在进场行为中的初始预期模型

在飞行员进场时,除需对进场的跑道与飞机的距离进行估计,还要对自身的运动进行估计,并根据瞬时信息进行全程的调整,以免发生黑洞进场。在实际的进近着陆中,会由于时间和空间线索的知觉不同导致飞行员的进场错觉,实验试图提供一种和行为实验相结合的虚拟飞行情境实验,通过严格的控制实验条件,更加全面系统地模拟飞行员在进场行为中,飞行经验、报告类型、时间压力对进场错觉成因的各个阶段的影响,本实验探讨以下具体问题:

第一,利用模拟情景的生态范式实验来综合控制变量,虽然我们得知以往的研究均有过对进场距离,速度、高度、负荷及飞行员的飞行时长的考查,但是这些因素中哪一个因素在进场行为中起的作用最大,还需要进一步考查,通过对实验变量的综合控制,来考查对于错觉的影响即高度偏差的大小。并且要得知飞行经验、信息报告类型、时间压力到底是否影响到被试的错觉发生量。

第二,在飞行员进场时,除需对进场的跑道与飞机的距离进行估计,还要对自身的运动进行估计,并根据瞬时信息进行全程的调整,以免发生错误进场。为了简化问题,增强实验的内部效度,通过行为学实验要求被试针对进场高度、距离、速度信息进行持续报告,在此基础上抽象出一个简单的进场模型,单独考查沿特定方向进场的飞机质点,被试将会何时开始启动降落,即被试的知觉估计情况。

第三,通过行为学双任务范式实验方法,考察飞行员的进场过程中的速度操纵的变化情况,即单独的时间线索或空间线索在进场调整中的作用。从而揭示进场行为中的信息加工机制。

综上,本研究将针对飞行进场过程中黑洞错觉的成因机制,详细考察被试飞行进场过程中着陆速度、启动降落高度、下滑角度、着陆点位置四项指标,结合建模方程思想,综合形成对于黑洞错觉发生量的反映。基于前人研究,飞行经验和时间压力对黑洞错觉的发生具有影响作用,不同水平下的实验结果中,对于黑洞错觉发生量的反映应存在黑洞错觉“系数K”的差异,在此逻辑基础上,研究不同因素对于黑洞错觉的影响。